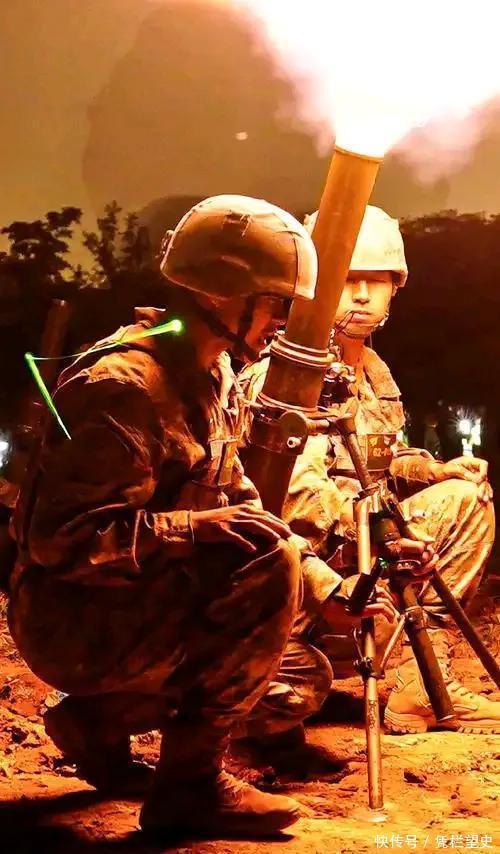

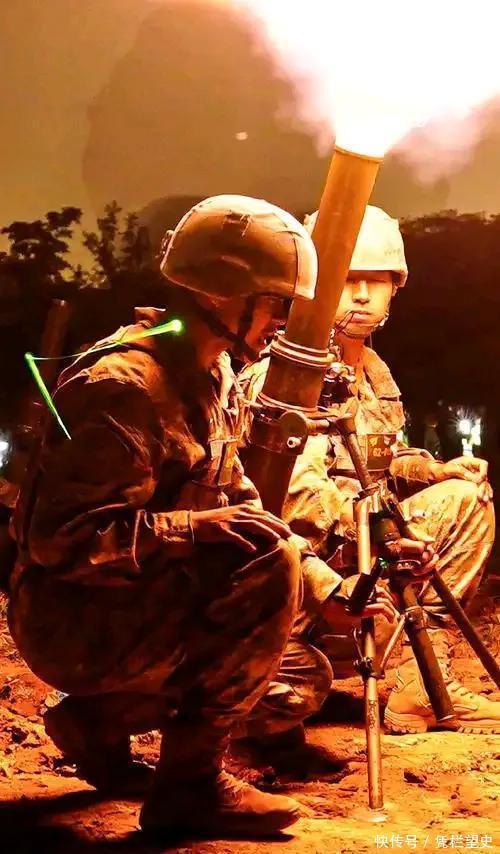

图源官方媒体: 中国陆军的夜间实战射击能力建设,正是对“夜战要懂夜的黑”这一军事哲学的深刻诠释。

中国陆军的夜间实战射击能力建设,正是对“夜战要懂夜的黑”这一军事哲学的深刻诠释。 这种“懂”不仅体现在对黑暗环境的物理认知,更体现在通过科技赋能与战术创新,将夜暗转化为战场优势的能力重构。以下从技术突破、训练体系、实战应用三个维度展开分析:

这种“懂”不仅体现在对黑暗环境的物理认知,更体现在通过科技赋能与战术创新,将夜暗转化为战场优势的能力重构。以下从技术突破、训练体系、实战应用三个维度展开分析: 一、科技赋能:让黑夜变成“单向透明”的战场 1.全频谱感知系统的深度应用 中国陆军已形成“微光夜视+热成像+激光制导”的复合感知体系:

一、科技赋能:让黑夜变成“单向透明”的战场 1.全频谱感知系统的深度应用 中国陆军已形成“微光夜视+热成像+激光制导”的复合感知体系: 新型单兵夜视仪:如“单镜双目”微光夜视仪(类似法国Luice结构),视角宽度达120°,可将星光增强5万倍,配合HJ-12型头盔夜视镜,使士兵在月光下能清晰识别300米外的人形目标。2025年北部战区某旅夜训中,官兵通过该设备在15级台风等效风浪条件下完成复杂地形机动,目标识别误差控制在0.8米以内。

新型单兵夜视仪:如“单镜双目”微光夜视仪(类似法国Luice结构),视角宽度达120°,可将星光增强5万倍,配合HJ-12型头盔夜视镜,使士兵在月光下能清晰识别300米外的人形目标。2025年北部战区某旅夜训中,官兵通过该设备在15级台风等效风浪条件下完成复杂地形机动,目标识别误差控制在0.8米以内。 热成像与激光融合技术:某型车载热成像仪可穿透500米内的烟雾、雨雪,配合激光测距仪实现“发现即锁定”。2024年西部战区某旅夜间实弹射击中,炮长通过热成像仪捕捉到2.3公里外伪装的移动目标,首发命中率达92%。

热成像与激光融合技术:某型车载热成像仪可穿透500米内的烟雾、雨雪,配合激光测距仪实现“发现即锁定”。2024年西部战区某旅夜间实弹射击中,炮长通过热成像仪捕捉到2.3公里外伪装的移动目标,首发命中率达92%。 激光制导精确打击:国产QM/QMJ激光指示器(配装95-1式枪族)在150米距离内光斑精度达毫米级,夜间射击时可通过激光点实时修正弹道。2024年南部战区某旅侦察兵使用该设备,在微光条件下对80米外隐显靶实现“3秒内首发命中”。

激光制导精确打击:国产QM/QMJ激光指示器(配装95-1式枪族)在150米距离内光斑精度达毫米级,夜间射击时可通过激光点实时修正弹道。2024年南部战区某旅侦察兵使用该设备,在微光条件下对80米外隐显靶实现“3秒内首发命中”。 2.智能辅助决策系统的实战化嵌入 夜间作战数据链与AI算法的结合,显著提升战场响应速度:

2.智能辅助决策系统的实战化嵌入 夜间作战数据链与AI算法的结合,显著提升战场响应速度: 动态弹道计算模型:第78集团军某旅建立的作战数据库,可实时采集风速、湿度、膛温等百余项参数,通过AI算法生成最优射击诸元。2024年夜间实弹射击中,该系统将首发命中时间从昼间的45秒缩短至28秒。

动态弹道计算模型:第78集团军某旅建立的作战数据库,可实时采集风速、湿度、膛温等百余项参数,通过AI算法生成最优射击诸元。2024年夜间实弹射击中,该系统将首发命中时间从昼间的45秒缩短至28秒。 智能目标分配系统:某型指挥车可同时处理200个目标信息,通过机器学习自动识别威胁等级并分配火力单元。2025年闽南某演训场,该系统在电磁干扰环境下仍能保障多炮种协同打击,目标毁伤效率提升40%。

智能目标分配系统:某型指挥车可同时处理200个目标信息,通过机器学习自动识别威胁等级并分配火力单元。2025年闽南某演训场,该系统在电磁干扰环境下仍能保障多炮种协同打击,目标毁伤效率提升40%。 二、训练革新:从“暗夜恐惧”到“暗夜主宰”的蜕变 1.极限环境下的能力锻造 中国陆军构建了“模拟-实装-实战”三级训练体系:

二、训练革新:从“暗夜恐惧”到“暗夜主宰”的蜕变 1.极限环境下的能力锻造 中国陆军构建了“模拟-实装-实战”三级训练体系: 虚拟现实(VR)模拟训练:通过“动态摇摆甲板”“虚拟电磁干扰”等场景,让官兵在沉浸式环境中适应夜间作战压力。2025年某旅侦察兵在VR训练中,需在“虚拟敌”无人机群袭扰下完成抵近侦察,任务成功率从初期的58%提升至89%。

虚拟现实(VR)模拟训练:通过“动态摇摆甲板”“虚拟电磁干扰”等场景,让官兵在沉浸式环境中适应夜间作战压力。2025年某旅侦察兵在VR训练中,需在“虚拟敌”无人机群袭扰下完成抵近侦察,任务成功率从初期的58%提升至89%。 实装对抗训练:第72集团军某旅将夜间射击训练与电子对抗结合,设置“蓝军”实施全频段干扰。2024年某次训练中,参演部队在通信中断的情况下,通过战术手语和旗语完成协同,目标打击精度较传统方式提升30%。

实装对抗训练:第72集团军某旅将夜间射击训练与电子对抗结合,设置“蓝军”实施全频段干扰。2024年某次训练中,参演部队在通信中断的情况下,通过战术手语和旗语完成协同,目标打击精度较传统方式提升30%。 实战化检验:2025年滇西高原夜间应用射击中,侦察兵需在3秒显靶时间内完成卧姿、跪姿、立姿三种姿势转换射击,命中率达85%,较2020年同类训练提升27%。

实战化检验:2025年滇西高原夜间应用射击中,侦察兵需在3秒显靶时间内完成卧姿、跪姿、立姿三种姿势转换射击,命中率达85%,较2020年同类训练提升27%。 2.人装融合的深度磨合 针对夜间作战特点,陆军探索出“肌肉记忆+心理韧性”训练法:

2.人装融合的深度磨合 针对夜间作战特点,陆军探索出“肌肉记忆+心理韧性”训练法: 蒙眼操作训练:北部战区某旅要求官兵在完全黑暗环境下完成枪械分解结合、弹药装填等操作,平均耗时从3分钟缩短至1分20秒,误差率低于5%。

蒙眼操作训练:北部战区某旅要求官兵在完全黑暗环境下完成枪械分解结合、弹药装填等操作,平均耗时从3分钟缩短至1分20秒,误差率低于5%。 微光环境适应训练:通过渐进式降低训练场地光照强度,使官兵瞳孔适应速度提升40%。2024年某旅狙击手在月光照度不足0.1勒克斯的条件下,仍能稳定跟踪移动目标。

微光环境适应训练:通过渐进式降低训练场地光照强度,使官兵瞳孔适应速度提升40%。2024年某旅狙击手在月光照度不足0.1勒克斯的条件下,仍能稳定跟踪移动目标。 夜间协同训练:第71集团军某旅要求部队关闭无线电设备,仅通过战术手语和环境微光完成作战任务。2025年某次训练中,侦察小组在夜间复杂地形中实现“静默渗透-目标标定-火力引导”全流程,协同时间缩短至10分钟。

夜间协同训练:第71集团军某旅要求部队关闭无线电设备,仅通过战术手语和环境微光完成作战任务。2025年某次训练中,侦察小组在夜间复杂地形中实现“静默渗透-目标标定-火力引导”全流程,协同时间缩短至10分钟。 三、实战应用:暗夜战场的“降维打击” 1.多维火力协同的典型战例 2024年南海某海域夜间演练中,陆军某合成旅与海军舰艇、空军战机构建“空-天-地”一体化火力网:

三、实战应用:暗夜战场的“降维打击” 1.多维火力协同的典型战例 2024年南海某海域夜间演练中,陆军某合成旅与海军舰艇、空军战机构建“空-天-地”一体化火力网: 无人机引导:某型侦察无人机在500米高度通过红外成像锁定“敌”舰艇,实时回传坐标至岸基火箭炮阵地。

无人机引导:某型侦察无人机在500米高度通过红外成像锁定“敌”舰艇,实时回传坐标至岸基火箭炮阵地。 激光照射指引:特种部队前出至距“敌”目标300米处,使用激光指示器持续照射,引导155mm榴弹炮实施精确打击,首轮覆盖即摧毁80%目标。

激光照射指引:特种部队前出至距“敌”目标300米处,使用激光指示器持续照射,引导155mm榴弹炮实施精确打击,首轮覆盖即摧毁80%目标。 电子压制配合:车载电子干扰系统对“敌”雷达实施定向干扰,使“敌”防空系统探测距离缩短至原有的1/3,为火力突击创造窗口。

电子压制配合:车载电子干扰系统对“敌”雷达实施定向干扰,使“敌”防空系统探测距离缩短至原有的1/3,为火力突击创造窗口。 2.特种作战的暗夜破袭 2025年西太平洋某岛礁夺控演练中,特战分队采用“隐身-突袭-控制”战术:

2.特种作战的暗夜破袭 2025年西太平洋某岛礁夺控演练中,特战分队采用“隐身-突袭-控制”战术: 热成像伪装:队员身着新型吉利服,通过金属箔层和微纤维结构降低红外特征,在热成像仪中呈现与岩石相近的温度信号。

热成像伪装:队员身着新型吉利服,通过金属箔层和微纤维结构降低红外特征,在热成像仪中呈现与岩石相近的温度信号。 微光导航渗透:借助北斗短报文和惯性导航系统,在无任何光源条件下穿越2公里雷场,耗时仅18分钟。

微光导航渗透:借助北斗短报文和惯性导航系统,在无任何光源条件下穿越2公里雷场,耗时仅18分钟。 静默破袭:使用消音狙击步枪和激光致盲器,在30秒内清除“敌”前沿观察哨,全程未触发警报。

静默破袭:使用消音狙击步枪和激光致盲器,在30秒内清除“敌”前沿观察哨,全程未触发警报。 四、未来趋势:从“夜战优势”到“全域掌控” 1.装备智能化升级 无人化作战单元:类似美军SPUR系统的无人步枪已进入测试阶段,搭载热成像仪和激光雷达,可在夜间自主识别并打击1.2公里内目标。

四、未来趋势:从“夜战优势”到“全域掌控” 1.装备智能化升级 无人化作战单元:类似美军SPUR系统的无人步枪已进入测试阶段,搭载热成像仪和激光雷达,可在夜间自主识别并打击1.2公里内目标。 增强现实(AR)作战眼镜:某型AR眼镜可叠加战场态势图、目标参数等信息,士兵通过语音指令即可完成目标分配,夜间决策时间缩短50%。

增强现实(AR)作战眼镜:某型AR眼镜可叠加战场态势图、目标参数等信息,士兵通过语音指令即可完成目标分配,夜间决策时间缩短50%。 2.战术理论创新 分布式杀伤链:将夜间作战单元分散部署,通过5G网络实现“发现-定位-打击-评估”闭环。2025年某旅试验中,10个分布式火力点在夜间协同打击15个移动目标,任务完成时间较传统模式缩短60%。

2.战术理论创新 分布式杀伤链:将夜间作战单元分散部署,通过5G网络实现“发现-定位-打击-评估”闭环。2025年某旅试验中,10个分布式火力点在夜间协同打击15个移动目标,任务完成时间较传统模式缩短60%。 认知域作战:通过脑机接口技术,使士兵在夜间快速接收战场信息,反应速度提升30%。某特战旅已开展相关训练,参训队员在夜间复杂环境中的决策失误率下降40%。

认知域作战:通过脑机接口技术,使士兵在夜间快速接收战场信息,反应速度提升30%。某特战旅已开展相关训练,参训队员在夜间复杂环境中的决策失误率下降40%。

结语 “夜战要懂夜的黑”的本质,是通过科技突破将夜暗转化为信息优势,通过训练革新将物理劣势转化为战术优势。

结语 “夜战要懂夜的黑”的本质,是通过科技突破将夜暗转化为信息优势,通过训练革新将物理劣势转化为战术优势。

从抗美援朝时期的“礼拜攻势”到现代战争的“暗夜猎杀”,中国陆军始终以创新思维驾驭夜战规律。当新型夜视仪照亮枪管上的准星,当激光束穿透夜幕锁定目标,中国军人正在用科技与智慧书写“夜战必胜”的新篇章。

从抗美援朝时期的“礼拜攻势”到现代战争的“暗夜猎杀”,中国陆军始终以创新思维驾驭夜战规律。当新型夜视仪照亮枪管上的准星,当激光束穿透夜幕锁定目标,中国军人正在用科技与智慧书写“夜战必胜”的新篇章。

这种对黑夜的深刻理解,不仅是对战场环境的适应,更是对战争本质的超越——在黑暗中寻找光明,在被动中创造主动,在劣势中孕育胜势,这正是中国陆军夜战哲学的终极奥义。

这种对黑夜的深刻理解,不仅是对战场环境的适应,更是对战争本质的超越——在黑暗中寻找光明,在被动中创造主动,在劣势中孕育胜势,这正是中国陆军夜战哲学的终极奥义。

顺阳网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。